La Paz / Bolivien

(Bericht vom 23.06.2014)

Den Wunsch einmal eine Bergbesteigung im alpinen Stil zu versuchen hatte ich schon vor unserer Weltreise. Hier in Bolivien ist nun endlich die Chance diesen Traum zu realisieren. Von La Paz lassen sich mehrere Berge in wenigen Autostunden gut erreichen. Zahlreiche Agenturen bieten verschiedene Touren an. Die Ausrüstung ist meist alt, aber überwiegend in ordentlichem Zustand. Dennoch lassen wir uns bei der Auswahl Zeit und entscheiden uns nicht für die günstigsten Anbieter. Schließlich buchen wir unser Abenteuer bei “Altitude 6.000”. Das Equipment ist gut gewartet, von namhaften Herstellern und deutlich neueren Datums als bei manch’ anderer Agentur.

Den Wunsch einmal eine Bergbesteigung im alpinen Stil zu versuchen hatte ich schon vor unserer Weltreise. Hier in Bolivien ist nun endlich die Chance diesen Traum zu realisieren. Von La Paz lassen sich mehrere Berge in wenigen Autostunden gut erreichen. Zahlreiche Agenturen bieten verschiedene Touren an. Die Ausrüstung ist meist alt, aber überwiegend in ordentlichem Zustand. Dennoch lassen wir uns bei der Auswahl Zeit und entscheiden uns nicht für die günstigsten Anbieter. Schließlich buchen wir unser Abenteuer bei “Altitude 6.000”. Das Equipment ist gut gewartet, von namhaften Herstellern und deutlich neueren Datums als bei manch’ anderer Agentur.

Wir wollen unser Glück am Huayna Potosí versuchen, einem der markantesten Berge der Königskordillere. Der vergletscherte Berggipfel mit einer Höhe von 6.088 m liegt in der Cordillera Real, 25 km nördlich von La Paz in den südamerikanischen Anden. In der Sprache der Aymara bedeutet der Name “junger Berg”.

Ein erfolgreiche Besteigung ist an diesem Berg bei ausreichender Akklimatisation und Kondition auch für ungeübte Alpinisten möglich. Dennoch liegen die Gipfelerfolgszahlen bei einer 2-Tagestour nur bei 20 %. Die vergletscherte Hochgebirgstour wird international mit FR:AD (CH:ZS) bewertet und ist damit einer Besteigung des Mont Blanc auf der Gouter-Route vergleichbar. Vor allem die ungewohnte Höhe und der Gipfelgrat bringen viele zur Umkehr. So entschließen wir uns für eine 3-tägige Tour, um unsere Erfolgschancen zu verbessern und zuvor das Gehen mit Steigeisen und Hantieren mit der Eisaxt zu üben. Außerdem hoffen wir, das die Trekkingtour auf den Chacaltaya uns bei der Akklimatisation geholfen hat.

Freitag, 20.06.2014, Anfahrt und Gletschertour

Mit dem Micro-Bus fahren wir aus dem tief eingeschnitten Tal des Rio Choqueyapu. Auf holprigen, steilen Schlaglochpisten geht es Richtung Milluni-Zonga Stausee. Immer kleiner werden die roten Backsteinhäuser an den Hängen des Talkessels von La Paz. Die “Cordillera Real” im Blick schrauben wir uns in Serpentinen hoch. Während der Fahrt “wächst” der Huayna Potosi mehr und mehr in den wolkenlosen Himmel. Majestätisch! Ehrfurchteinflößend!

Kräftig durchgerüttelt erreichen wir nach 2 Stunden Fahrt das Basislager am Zongo-Pass. Das Basecamp “Casa Blanca” liegt auf 4.750 m. Kurz zuvor in Milluni musste an einem Militärposten noch Wegzoll gezahlt werden. Unterhalb der “Casa Blanca” schimmert die Laguna Canada in der Mittagssonne milchig blau. In der einfachen Bergsteigerhütte (mit Gemeinschaftsunterkunft) empfängt uns Ismael. Die nächsten 3 Tage wird er unser Guide sein. Ismael ist 26 Jahre, sportlich und leider recht wortkarg. Das mag zum einen an den Sprachproblemen liegen. Unser Castellano reicht nur für Smalltalk, sein Englisch ebenfalls. Es ist aber sicherlich auch Teil seiner Persönlichkeit. Dadurch entstehen im Laufe der späteren Tour manchmal Irritationen und auch Enttäuschungen.

Ivan, unser Koch, ist da schon wesentlich aufgeräumter und die gute Seele in unserer 4-köpfigen Gruppe. Nach einem stärkenden Mittagessen (leckere Spaghetti mit Gemüse, Nachtisch: Bananen mit Schokosauce) machen wir uns auf zum Gletscher. Der Weg dorthin führt über blockiges Gelände und erfordert schon jede Menge Gleichgewichtsinn … der bei uns zunächst mal “gestört” ist. Um uns an unsere Schuhe zu gewöhnen tragen wir die Hartplastikboots bereits jetzt. Das Laufgefühl in diesen schweren Stiefeln ist ungewohnt, ein Abrollen nicht möglich. Doch der hohe, harte Schaft bietet Standsicherheit. Nachdem wir einen Gletscherbach passiert haben stehen wenig später vor der markanten Moräne.

Grau schimmert der „Glaciar Viejo“, der alte Gletscher im Nachmittagslicht. Tiefe Spalten durchziehen ihn im oberen Abschnitt. Mit Hilfe von Ismael legen wir Steigeisen und Geschirr an und verbinden uns über ein Seil. Ohne viel Federlesen geht es dann auch gleich auf den Gletscher. Ismael zeigt uns die wichtigsten Gehtechniken im Eis und wir folgen ihm. Nachdem wir eine halbe Stunde das Auf- und Abgehen und den Seitenwechsel des Seils geübt haben geht es an eine Flanke des Gletschers. Dort soll nun der Aufstieg in der Eiswand geübt werden. Die Wand ist 15 m hoch und bis zu 90° steil. Respekteinflößend! Ich klettere zuerst in die Wand. Erst beide Eisäxte reinrammend, dann die jeweils 4 langen Pickel der Steigeisen arbeite ich mich Stück für Stück hoch. Es geht erstaunlich gut. Bis zum Überhang bei 12 m kletter ich, dann lass ich mich von Ismael abseilen. Auch Ria kommt gut in der Wand zu Recht. Das gibt uns beiden schon mal ein gutes Gefühl.

Im Basecamp wartet Ivan schon mit einer leckeren Hühnchensuppe auf uns. Dazu wieder jede Menge Coca-Tee (gegen die ungewohnte Höhe) und Kekse. Im Laufe des Abends “meldet” sich leider mein Darm wieder, der mich schon am Morgen unserer Abfahrt aus La Paz geplagt hatte. Während die anderen ihre Erlebnisse austauschen versuche ich auf der durchgelegenen Matratze über die Magenkrämpfe einzuschlafen.

Samstag, 21.06.2014, Aufstieg zum Highcamp

Die Nacht war alles andere als erholsam. Auch am Morgen fühle ich mich noch nicht wesentlich besser. Noch vor Sonnenaufgang ist es mit der Ruhe vorbei. Oberhalb des Basecamps feiern Inidigenas das Wintersonnenwend-Fest. Im mitreißenden Zweivierteltakt schallt die tinya, die kleine Andentrommel, über das Tal. Dazu erklingen – mal melancholisch mal freudig – antaras, aus Schilfrohr hergestellte Panflöten. Frauen und Männer tanzen im Kreis und stampfen dabei heftig mit den Füßen auf. In der Mitte wird Whipala, die Regenbogenflagge der indigenen Bevölkerung, geschwenkt. Ria will sich das Ganze aus der Nähe ansehen und wird prompt zum Tanz aufgefordert. Durch das Fenster des Basecamps sehe ich, wie sie wieder und wieder um die eigene Achse gedreht wird. Mit einem leichten Triesel und gut durchgewärmt kommt sie zurück.

Nach dem Frühstück packen wir alle Sachen zusammen. Heute steht der Aufstieg ins Hochlager auf dem Programm.

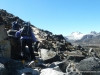

Mit unserem 16 kg-Rucksack (darin das gesamte Equipment und Proviant) auf dem Rücken geht es zunächst wieder über das blockige Gelände. Nach 20 Minuten erreichen wir eine kleine Hütte. Dort trägt man seine Namen und Pass-Nr. ein und zahlt die 10 Bolivanos Eintritt für den Huayna Potosi. Anschließend führt der Pfad über den Gletscherbach, dann eine markante Moräne empor, der man einige hundert Meter auf dem Sattel folgt. Den letzten Aufschwung zum Highcamp bildet ein riesiges, steil ansteigendes Geröllfeld, das Kraft und Konzentration kostet. Bedacht jeden Schritt setzend und mit einigen Trinkpausen benötigen wir ca. 2 ½ Std. vom Basislager zum Highcamp. Bei strahlendem Sonnenschein erreichen wir kurz vor 13:00 Uhr das “Rock Camp Campo Alto” auf 5.130 m.

Auch hier steht eine Hütte mit Doppelstockbetten und einem langen Esstisch. An den Wänden haben sich Bergsteiger der vergangenen Jahre verewigt. Der ganze Globus ist vertreten. Außer uns sind zu diesem Zeitpunkt erst Thomas (USA) und Gerd (Thüringen) angekommen. Beide hatten wir bereits im Basecamp kennen gelernt. Bei reichlich Coca-Tee, Hamburgesas und Pommes Frites vergeht die Zeit schnell. Im Laufe des Nachmittags füllt sich das Camp immer mehr. Am Abend hat sich schließlich eine bunte Truppe aus 8 Nationen eingefunden (Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Deutschland, Israel, Niederlande, USA). Die Stimmung ist locker bis aufgekratzt. Alle sind Debütanten. Keiner hat bisher einen 6.000er bestiegen. Da um 0:00 Uhr die Tagwache ansteht gehen heute alle früh zu Bett.

Sonntag, 22.06.2014, Gipfeltag

Unsere bisher höchstgelegene Nacht ist etwas besser als die vorangegangene … bis gegen 22:00 Uhr ein heftiger Schneesturm beginnt. Der Wind rüttelt massiv an den Außenwänden der Hütte. Durch die Spalten dringt Schnee in den Schlafsaal. Viele sind vor der eigentlichen Weckzeit um 0:00 Uhr wach. Ich habe leichte Anzeichen von Höhenkrankheit. Eine Sorojchi Tablette hilft ganz gut. Während die anderen Guides mit ihren Kunden die Lage besprechen schläft unser Ismael in aller Seelenruhe weiter. Eigentlich war verabredet, dass er uns um Mitternacht weckt. Einige Bergführer wollen angesichts der Heftigkeit des Sturms erst gegen 3:00 Uhr den Aufstieg wagen, andere wie geplant um 1:00 Uhr aufbrechen. Unschlüssigkeit und hektische Betriebsamkeit entsteht. Ivan, unser Koch, bedeutet uns wir sollten uns ins Bett legen und bis 3:00 Uhr warten. Gegen 0:30 Uhr bemüht sich schließlich dann Ismael zu uns. “Vamos!” In 30 Minuten sollen wir fertig sein. Unseren Einwand, dass es draußen heftig stürmt wischt er mit einem kurzen “Normal. I am your guide” weg. Das trägt nicht gerade zu unserer Beruhigung bei. Doch wenn wir unseren Gipfelversuch wollen, müssen wir ihm folgen. Wir ziehen uns nach dem Zwiebelprinzip an. Thermowäsche, darüber mehrere Kurz- und Langarm-Shirts, Fleecejacke und schließllich die Hardshelljacke. In die Taschen stopfen wir Müsliriegel und Schokolade. Die Füße schmieren wir dick mit Vaseline ein (gegen Blasen), darüber 2 Paar Socken, dann die Hardshellhose, Hartplastikboots und Steigeisen, 2 Buffs als Schal und Kopfschutz, dick Cold-Creme und Sonnenschutz ins Gesicht, dann die Gesichtsmaske und eine Windstoppermütze, darüber Helm mit Stirnlampe, zum Schluss 2 Paar Handschuhe.

Um 1:20 Uhr sind wir startbereit. Vor der Tür empfängt uns eisiger Wind. Die Windschilltemperatur beträgt zu dieser Zeit -19°C. Mit Steigeisen unter den Füßen und Eisaxt in der Hand geht es in die stockfinstere Nacht. Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Am Tag zuvor war die Route noch gut auszumachen. Durch den Neuschnee ist sie jetzt im Kegel der Kopfleuchte nur noch schwer erkennbar. Wir verlassen uns voll und ganz auf die Erfahrung von Ismael. Als insgesamt 4. Seilschaft nehmen wir die rund 8 km und 1.000 Höhenmeter in Angriff – Ismael vorneweg, dann Ria, zum Schluss ich.

Bereits der Einstieg hat es in sich. Links von einem Felsgrat geht es zunächst eine ca. 300 m hohe, steile Flanke hinauf zum “Campamento Argentino” auf 5.450 m. Eisig knarzen die Eiskristalle unter unseren Hardboots. Seitwärts gehend rammen wir unsere Steigeisen in den Gletscher, um sicheren Stand zu haben und Kräfte zu schonen. Von Anfang an versuchen wir einen gleichmäßigen, langsamen Rhythmus zu laufen und bewusst zu atmen. Im Hauruck-Stil ist ein solcher Berg in dieser Höhe nicht zu nehmen. Schnell ist angesichts der Anstrengung die Kälte vergessen. Nicht jedoch der Durchfall. Wir beide müssen uns “ausseilen” und erleichtern.

Nach dem Steilstück traversieren wir in einer langen Rechtsquerung über den Gletscher. Mittlerweile ist der Wind abgeflaut. Der Schneefall hat aufgehört. In der Dunkelheit zieht sich der Weg, stellenweise leicht abschüssig, weiter den Berg hoch. Gelegentlich müssen wir kleinere Gletscherspalten überspringen oder auf Schneebrücken passieren. Langsam gewinnen wir an Höhe. Das Lichtermeer von La Paz/El Alto ist das Einzige, was wir während der ersten Stunden deutlich erkennen.

Schließlich kommen wir zur Steilstufe, der ersten Schlüsselstelle des Aufstiegs. Im Lichtkegel unserer Stirnlampen leuchtet eine 25 m hohe, 70° steile Eiswand auf. Seitlich davor eine tiefe, dunkle Randspalte. Hier gibt es keinen Trittschnee mehr, dafür aber Aussparungen und Vereisungen. Nun müssen wir das Gelernte von gestern umsetzen. Ismael steigt als Erster ein. Dann folgt Ria schließlich ich. Das Eis ist so verdichtet, dass wir nur schwer unsere Eisäxte reinhauen können. Die knifflige Wand kostet viel Kraft und Nerven. Zum ersten Mal spüren wir deutlich die Höhe.

Kurz darauf stehen wir auf der sog. “La Pala”, einem langen Grat, der zum Fuße des Gipfel Ost-Hanges führt. Seit 3 Stunden sind wir nun unterwegs. Es folgt eine lange Querung entlang der Flanke in normaler Steigung. Die Dämmerung hat eingesetzt. Zum ersten Mal können wir die Umrisse der Gebirge und des Gipfels wahrnehmen. Wie klein und demütig man sich doch in dieser riesigen Bergwelt fühlt. Zunehmend macht sich die Höhe bemerkbar. Alle 30 min. legen wir eine kurze Verschnaufpause ein, trinken heißen Tee.

Nach 4 ½ Stunden tauchen endlich einige Felsen auf. Sie markieren den Beginn des Gipfelgrats. Der Anblick lässt uns das Herz in die Hose rutschen. Der Schlussgrat ist extrem schmal und ausgesetzt. Die letzten 150 Höhenmeter geht es im 50°-Gelände bergauf.

Doch lange Zeit zum Überlegen bleibt nicht. Ismael treibt uns an “Come on!”

Vor der Flanke, dem Einstieg zum Grat, sitzt Rick aus Bayern. Schwindelgefühle haben ihn bei 6.020 m zum Abstieg gezwungen. 2 weitere Seilschaften unterhalb von uns kehren ebenfalls um. Mit Hilfe der Eisaxt steigen wir in die Flanke ein. Bitterkalt bläst mit einem Mal der Wind. Wie gut das wir unsere Gesichtsmasken tragen. Die felsdurchsetzte, teilweise vereiste Trittfläche ist stellenweise so schmal, dass kaum 2 Füße nebeneinander passen. Jetzt braucht es sauberes Steigeisengehen in großer Höhe. Links und rechts geht es mehrere hundert Meter in die Tiefe. Ein Ausrutscher würde die gesamte Seilschaft gefährden.

Konzentriert und vorsichtig setzen wir jeden Schritt. Für die letzten 150 Höhenmeter brauchen wir noch einmal 45 Minuten. Aber irgendwann ist auch diese Schlüsselstelle geschafft. Der Grat knickt nach rechts ab und die letzten Höhenmeter können wir wieder auf Trittschnee bewältigen. Schon vor dem Gipfel überwältigen uns Emotionen. Nie hätten wir heute Morgen gedacht, dass wir 5 ½ Stunden später so kurz vor dem Ziel sein würden.

Und dann ist es vollbracht: Wir stehen auf dem Gipfel des Huayna Potosi! 6.088 m über dem Meeresspiegel. Überglücklich nehmen wir uns in die Arme. Tränen fließen. Was für ein Gefühl!

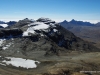

Wir genießen den Sonnenaufgang und die einmalige Sicht auf Boliviens Bergwelt. Im Westen erstreckt sich der Titicaca-See, im Südwesten ist der gezuckerte Vulkankegel des Sajama, mit 6.542 m höchster Berg Boliviens, auszumachen. Im Osten erheben sich die 3 schneebedeckten Gipfel des Illimani (6.439 m) und um uns herum unzählige Berge der Königskordillere. Condoriri, Illampu und Ancohuma sind zum Greifen nah. Von hier oben ist sogar die Erdkrümmung zu erkennen.

Für das Gipfelfoto holen wir unser vorbereitetes Schild und die Berliner Flagge aus dem Rucksack. Auch wenn wir die Überhandschuhe nur kurz ausziehen, die Hände werden sofort eiskalt und taub. Die Fläche auf dem Huayna Potosi ist kaum 2 x 2 m groß. Als eine weitere Gruppe 10 min. später den Gipfel erreicht machen wir uns an den Abstieg.

Der direkte Abstieg wäre sicher möglich (ein Seilschaft vor uns wählt diesen Weg), aus Sicherheitsgründen entscheidet sich Ismael aber für den Aufstiegsweg. Also müssen wir noch einmal über den Gipfelgrat. Dieses Mal übernehme ich unsere Seilschaft. Die Anstrengung des Aufstiegs macht sich zunehmend bemerkbar. Die Oberschenkel brennen. Unser Flüssigkeitsvorrat ist fast aufgebraucht. Bis zum Highcamp benötigen wir weitere 3 Stunden. Eine ganze Weile müssen wir vor der steilen Eiswand warten. Eine Seilschaft vor uns. hat große Probleme beim Abstieg. Wir meistern das “Nadelöhr” dagegen recht gut und zügig. Gleißend steht die Sonne am wolkenlosen Himmel. Wie gut, dass wir uns dick mit Sonnencreme eingeschmiert haben. Der Schnee ist jetzt weicher und macht das Schneewandern zunehmend anstrengender. Kurz vor 11 Uhr erreichen wir wieder das Highcamp. 1 Stunde bleibt uns zum Verschnaufen und Krafttanken dann steigen wir weiter ab.

Im oberen Teil des Hüttenwegs liegt noch immer Schnee der vergangenen Nacht. Nur langsam kommen wir auf dem rutschigen Geröllfeld voran. Zu langsam für Ismael und Ivan. Schließlich nehmen sie uns unsere schweren Rucksäcke ab. Ohne die 16 kg auf dem Rücken geht der Abstieg etwas zügiger. Gegen 13:30 Uhr sind wir endlich am Basecamp und mit den Kräften ziemlich am Ende. Um 16 Uhr spuckt uns unser Micro am Plaza Espaňa in La Paz aus. Seit unserer Abfahrt sind 56 Stunden vergangen. Was wir dazwischen erlebt haben müssen wir in den nächsten Tagen erst mal langsam sacken lassen.

Es war mit Sicherheit das bisher anstrengendste und eines der eindrücklichsten Erlebnisse unserer Reise. Eine unvergessliche Hochgebirgstour auf einen der markantesten Gipfel der Königskordillere.

![]()

Von Bellingham in den USA radeln wir noch einmal ein Stück nach Norden. Es geht erneut nach Kanada. Auf dem „Programm“ steht Vancouver. Mehrere Reiseradler hatten von der Stadt geschwärmt und so wollen wir uns Metropole an der Westküste Kanadas nicht entgehen lassen.

Von Bellingham in den USA radeln wir noch einmal ein Stück nach Norden. Es geht erneut nach Kanada. Auf dem „Programm“ steht Vancouver. Mehrere Reiseradler hatten von der Stadt geschwärmt und so wollen wir uns Metropole an der Westküste Kanadas nicht entgehen lassen.![]()

„You are in Bear Country!“ Diesen Satz hören wir immer wieder, wenn wir mit Einheimischen ins Gespräch kommen und vom Zelten erzählen. Aber dazu später mehr ….

„You are in Bear Country!“ Diesen Satz hören wir immer wieder, wenn wir mit Einheimischen ins Gespräch kommen und vom Zelten erzählen. Aber dazu später mehr ….

„Hey there! What’s up man?“ – „Hallo! Wie geht’s man?“

„Hey there! What’s up man?“ – „Hallo! Wie geht’s man?“

Um 03:30 Uhr klingelt uns unsanft der Wecker aus dem kurzen Schlaf. Ein knappe Stunde später tasten wir uns mit Stirnlampen auf dem Kopf aus der kleinen Touristen-Stadt Aguas Calientes in die Dunkelheit hinein. Wir wollen hinauf zur Inkastadt Machu Picchu, dem sagenumwobenen Ort, der tief im Herzen Perus auf 2.400 m über den Wolken thront. Nur wenige Stunden zuvor sind wir mit dem „Inca Trail“ in Aguas Calientes eingetroffen.

Um 03:30 Uhr klingelt uns unsanft der Wecker aus dem kurzen Schlaf. Ein knappe Stunde später tasten wir uns mit Stirnlampen auf dem Kopf aus der kleinen Touristen-Stadt Aguas Calientes in die Dunkelheit hinein. Wir wollen hinauf zur Inkastadt Machu Picchu, dem sagenumwobenen Ort, der tief im Herzen Perus auf 2.400 m über den Wolken thront. Nur wenige Stunden zuvor sind wir mit dem „Inca Trail“ in Aguas Calientes eingetroffen.

Den Wunsch einmal eine Bergbesteigung im alpinen Stil zu versuchen hatte ich schon vor unserer Weltreise. Hier in Bolivien ist nun endlich die Chance diesen Traum zu realisieren. Von La Paz lassen sich mehrere Berge in wenigen Autostunden gut erreichen. Zahlreiche Agenturen bieten verschiedene Touren an. Die Ausrüstung ist meist alt, aber überwiegend in ordentlichem Zustand. Dennoch lassen wir uns bei der Auswahl Zeit und entscheiden uns nicht für die günstigsten Anbieter. Schließlich buchen wir unser Abenteuer bei “Altitude 6.000”. Das Equipment ist gut gewartet, von namhaften Herstellern und deutlich neueren Datums als bei manch’ anderer Agentur.

Den Wunsch einmal eine Bergbesteigung im alpinen Stil zu versuchen hatte ich schon vor unserer Weltreise. Hier in Bolivien ist nun endlich die Chance diesen Traum zu realisieren. Von La Paz lassen sich mehrere Berge in wenigen Autostunden gut erreichen. Zahlreiche Agenturen bieten verschiedene Touren an. Die Ausrüstung ist meist alt, aber überwiegend in ordentlichem Zustand. Dennoch lassen wir uns bei der Auswahl Zeit und entscheiden uns nicht für die günstigsten Anbieter. Schließlich buchen wir unser Abenteuer bei “Altitude 6.000”. Das Equipment ist gut gewartet, von namhaften Herstellern und deutlich neueren Datums als bei manch’ anderer Agentur.

Bolivien ist das ideale Land für Trekking und Bergbesteigungen. Die Gebirgszüge Cordillera Real und Cordillera Condoriri sind von La Paz in wenigen Autostunden gut zu erreichen und bieten unzählige ein- und mehrtägige Trekking- und Hochgebirgstouren unter schneebedeckten Fünf- und Sechstausendern.

Bolivien ist das ideale Land für Trekking und Bergbesteigungen. Die Gebirgszüge Cordillera Real und Cordillera Condoriri sind von La Paz in wenigen Autostunden gut zu erreichen und bieten unzählige ein- und mehrtägige Trekking- und Hochgebirgstouren unter schneebedeckten Fünf- und Sechstausendern.

“¿Que desea?” – „Was darf’s sein?”

“¿Que desea?” – „Was darf’s sein?”

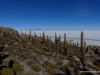

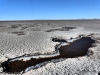

Eisig bläst uns der Wind ins Gesicht. Das Atmen fällt schwerer als gewohnt. Auch wegen der Höhe. Wir sind 3.700 m über dem Meeresspiegel. Um uns herum nur Weiß. Endlos breitet es sich bis zum Horizont aus. Dazwischen ein paar Inseln, die zu schweben scheinen. Gleißend grell blenden die winzigen Salzkristalle in der flirrenden Mittagssonne. Unsere Gesichter sind dick mit Sonnencreme (Faktor 50+) und Buffs gegen die intensive Sonneneinstrahlung geschützt.

Eisig bläst uns der Wind ins Gesicht. Das Atmen fällt schwerer als gewohnt. Auch wegen der Höhe. Wir sind 3.700 m über dem Meeresspiegel. Um uns herum nur Weiß. Endlos breitet es sich bis zum Horizont aus. Dazwischen ein paar Inseln, die zu schweben scheinen. Gleißend grell blenden die winzigen Salzkristalle in der flirrenden Mittagssonne. Unsere Gesichter sind dick mit Sonnencreme (Faktor 50+) und Buffs gegen die intensive Sonneneinstrahlung geschützt.